La noche de San Juan vino a cenar a mi casa madrileña María Tena, buena amiga y excelente escritora, como lo precian sus dos recientes novelas, Tenemos que vernos y Todavía tú. Siempre que me encuentro con María me viene a la memoria su padre, el embajador Juanchín Tena Ibarra, hombre de gran cultura -por desgracia ya ausente- e impecable diplomático español que concluyó su larga y fecunda carrera en el servicio exterior como cónsul general de España en Puerto Rico, en cuya Universidad llegó a dar clases. Recuerdo que en enero de 1993 me tocó viajar a la isla por la polémica desatada por el entonces gobernador Pedro Roselló -tercera generación de una familia de mallorquines-, obsesionado en poner fin al castellano (o español) como único idioma de Puerto Rico, lo que logró para siempre mediante ley parlamentaria. Nunca me gustó Roselló, psiquiatra formado en Estados Unidos, de gustos bostonianos y próximo al Opus Dei, no sólo por sus ideas anexionistas -intentó sin éxito convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de la Unión-, sino porque me pareció siempre una persona que se avergonzaba de su orígen.

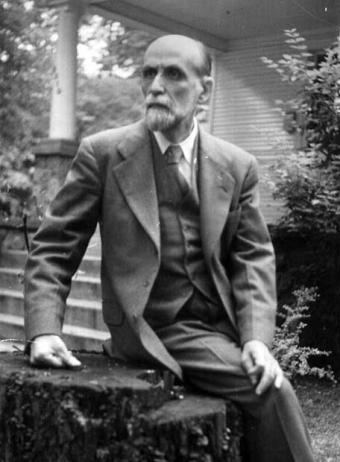

Con ocasión de aquel viaje, Tena Ibarra me organizó un almuerzo en su residencia con los principales intelectuales de la isla -entre los que recuerdo a Luce López-Baralt- para que yo conociera cómo pensaban. Todos los comensales estaban comprometidos con el idioma, por lo que hicimos piña y, agotado ya el cruce de comentarios sobre Roselló, nos pusimos a hablar de otras cosas, sobre todo de literatura, que es lo que más gustaba. Desde el principio salió a relucir el nombre de Juan Ramón Jiménez -nóbel fallecido en la isla- y el nivel de la conversación fue creciendo sobremanera, comprobando yo que aquellos intelectuales hacían al poeta y a su esposa, Zenobia Camprubí, tan suyos como nuestros. Allí me ganaban todos porque mis conocimientos sobre la obra de Juan Ramón eran básicos y poco podía aportar yo a la conversación de mi cosecha. Pero tenía recursos de periodista y conté algunas curiosidades por mi leídas, como su estancia como interno en el Colegio San Luis Gonzaga, de El Puerto de Santa María, donde conoció al poeta sevillano Fernando Villalón, y el intercambio de cartas que sostuvo con la gran poetisa gaditana Pilar Paz Pasamar, ella entonces una niña.

Con ocasión de aquel viaje, Tena Ibarra me organizó un almuerzo en su residencia con los principales intelectuales de la isla -entre los que recuerdo a Luce López-Baralt- para que yo conociera cómo pensaban. Todos los comensales estaban comprometidos con el idioma, por lo que hicimos piña y, agotado ya el cruce de comentarios sobre Roselló, nos pusimos a hablar de otras cosas, sobre todo de literatura, que es lo que más gustaba. Desde el principio salió a relucir el nombre de Juan Ramón Jiménez -nóbel fallecido en la isla- y el nivel de la conversación fue creciendo sobremanera, comprobando yo que aquellos intelectuales hacían al poeta y a su esposa, Zenobia Camprubí, tan suyos como nuestros. Allí me ganaban todos porque mis conocimientos sobre la obra de Juan Ramón eran básicos y poco podía aportar yo a la conversación de mi cosecha. Pero tenía recursos de periodista y conté algunas curiosidades por mi leídas, como su estancia como interno en el Colegio San Luis Gonzaga, de El Puerto de Santa María, donde conoció al poeta sevillano Fernando Villalón, y el intercambio de cartas que sostuvo con la gran poetisa gaditana Pilar Paz Pasamar, ella entonces una niña.

Aunque quedé bien en líneas generales ante mis compañeros de mesa, aquella laguna intenté subsanarla cuanto antes, por lo que me puse a leer la poesía de Juan Ramón casi de inmediato y pasé a interesarme por aspectos de su vida, como sus años de juventud, el amor hacia Zenobia, el exilio o los motivos de sus crisis depresivas. Pero no me conformé con aquello y, en la primera ocasión que tuve, hice un viaje en solitario a Moguer para hacer un recorrido lugareño por donde yo creía poder encontrarme a Juan Ramón. Recuerdo que era una tarde calurosa de verano en que el pueblo dormía siesta. Entré en la Iglesia Mayor, visité la Confitería La Victoria, pasé varias veces por la calle de la Ribera y, por último, me detuve en un café de la plaza del Cabildo. Salí de Moguer convencido de que había visto al poeta en esos rincones pero, ya de vuelta a Sevilla, me dí cuenta de que mi visión era tan necia como irreal. Sin embargo, hace unos días escuché a Caballero Bonald en Cádiz y sus palabras me han hecho regresar a ese momento de duda, que hoy quiero disipar. Contaba el maestro como, en sus paseos estivales por las playas de Sanlúcar de Barrameda, cuando se topa con un objeto metálico desechable, o un trozo de cerámica rota, su imaginación le hace creer que se encuentra ante piezas originarias de la civilización tartésica que supuestamente existió un día en ese entorno, lo que alimenta su fantasía literaria. Y es que la fantasía es también el mejor de los sueños imaginados.